隨著碳中和目標的提出,綠色低碳技術關注度高,學術界和產業界紛紛加快核心關鍵材料和技術工藝的開發、顛覆性路線的突破、同時積極培育相關產業發展。針對綠色低碳領域“看的見、看得清、看不清”的技術,開展技術在研發階段、產業初期的系統性、前瞻性評估對于支撐技術研發方向和產業政策制定具有重要意義。以含碳工業尾氣(CO/CO2/H2)為原料生物合成乙醇是替代傳統糧食乙醇的綠色技術,然而該技術反應過程網絡復雜、技術選擇靈活性大、產業重構性強,開展準確科學的技術評估難度系數大。

針對上述問題,中國科學院上海高等研究院(以下簡稱“上海高研院”)“碳排放核算與碳捕集利用封存團隊”,基于對生物合成乙醇過程的能量物質轉移轉化機理認識,構建多條潛在技術路線的工藝過程系統模型,建立技術全過程的能量流-碳素流內在關系,通過全生命周期評價與技術經濟分析結合,實現不同應用場景下生物合成乙醇技術路線在實驗開發與產業推廣雙視角評估。研究成果以“Insight shift from laboratory to industrialization for tail gas-based ethanol production”為題發表在Chemical Engineering Journal上。?

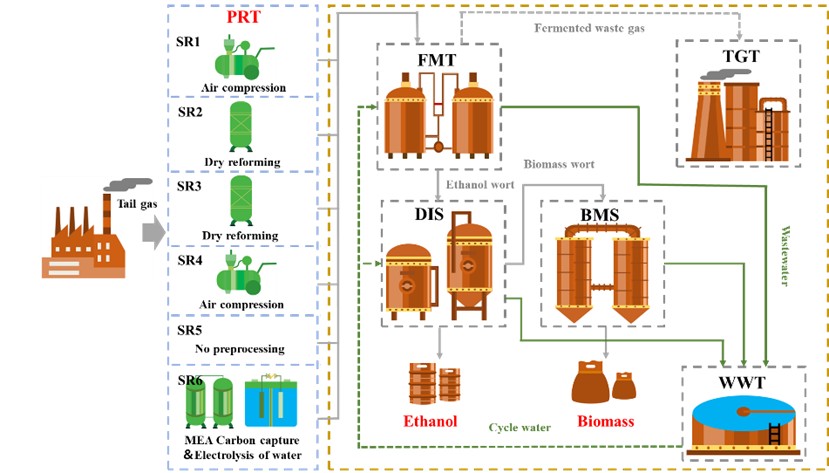

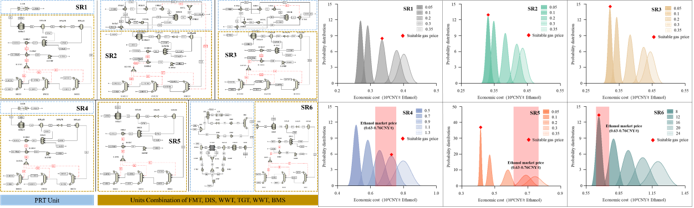

研究發現,評估視角從實驗室開發轉向產業化推廣時,最優技術路徑選擇會發生根本性轉變。在研究者角度看,重點關注生物合成過程,以CO2作為唯一碳源的SR6 路徑最具減碳潛力。然而,當評估系統擴展到上游產業的匹配時,SR2 和 SR3 路徑(均利用費托尾氣并通過干重整預處理調整氣體組分)展現出顯著的綜合優勢,成為最優選擇。

結果表明, 在工業化評估體系下,SR2 和 SR3 路徑具有顯著的負碳足跡(分別為 -14.3 tCO?eq/t 和 -13.4 tCO?eq/t),最低的生產成本(約 0.32×10? - 0.33×10? CNY/t),以及良好的能源效率(>40%)。研究還發現,干重整預處理雖然增加了部分公用工程成本,但能高效地將溫室氣體 CH? 和 CO? 轉化為可利用的合成氣(CO/H?),極大地提升了碳減排效益。此外,碳稅政策將大幅增強 SR2/SR3 的經濟競爭力,預計可降低其凈生產成本達 31%-40% 和 28%-39%,使其未來應用潛力巨大。相比之下,SR1(已工業化路線)的碳足跡和經濟性較差,SR4、SR5 和 SR6 路徑或因原料成本高、或因碳效率/能源效率問題,在工業規模下缺乏綜合競爭力。

圖1. 工藝流程圖設計

圖 2. 全過程建模及主要結論

該工作開展了多場景應用下基于預處理技術和生物合成乙醇路徑匹配的技術系統集成和綜合評估研究,能夠為生物乙醇產業化應用提供基礎數據支持和解決方案參考。論文的第一作者為高研院博士研究生顧佳名,通訊作者為上海高研院魏偉研究員、沈群正高級工程師和孫楠楠研究員,第一單位為上海高研院。該研究得到國家重點研發計劃和上海市科委的支持。

文章鏈接:??

https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.166670

日韩欧美精品三级,激情婷婷亚洲,日韩午夜一区,夜夜夜精品看看

主站蜘蛛池模板:

宅男噜噜噜66一区二区66|

欧美国产日韩xxxxx|

国产一区二区三区日韩精品|

国产91精品久久久久久久网曝门

|

亚洲综合久久久久|

久久久久国产精品一区二区|

欧美大片一区|

久久久久久久国产精品视频|

91精品国产色综合久久不卡电影|

91精品国产91久久久久久一区二区

|

91精品啪在线观看国产81旧版|

午夜久久一区|

日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久|

日韩电影中文 亚洲精品乱码|

久久国产电影|

久久久久亚洲精品|

伊人色综合久久天天五月婷|

国产日产欧美精品一区二区三区

|

欧美午夜精品一区二区蜜桃|

国产91精品青草社区|

国产精品免费久久久久久|

欧美午夜一区|

97精品中文字幕|

久久亚洲欧美|

91精品久久久久久蜜臀|

久草在线成人|

亚洲色图第一区|

亚洲久久视频|

国产日韩av一区二区|

日韩国产欧美精品在线|

久久精品美女|

久久久精品国产|

国产91久久精品一区二区|

欧美日韩精品电影|

久久精品视频一区二区|

九九热线有精品视频99|

一区二区三区在线视频看|

国产综合久久久久久久久久久久|

国产精品日韩精品|

国产一区二区三区综合|

久久国产一区二区|

日韩欧美精品三级,激情婷婷亚洲,日韩午夜一区,夜夜夜精品看看

主站蜘蛛池模板:

宅男噜噜噜66一区二区66|

欧美国产日韩xxxxx|

国产一区二区三区日韩精品|

国产91精品久久久久久久网曝门

|

亚洲综合久久久久|

久久久久国产精品一区二区|

欧美大片一区|

久久久久久久国产精品视频|

91精品国产色综合久久不卡电影|

91精品国产91久久久久久一区二区

|

91精品啪在线观看国产81旧版|

午夜久久一区|

日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久|

日韩电影中文 亚洲精品乱码|

久久国产电影|

久久久久亚洲精品|

伊人色综合久久天天五月婷|

国产日产欧美精品一区二区三区

|

欧美午夜精品一区二区蜜桃|

国产91精品青草社区|

国产精品免费久久久久久|

欧美午夜一区|

97精品中文字幕|

久久亚洲欧美|

91精品久久久久久蜜臀|

久草在线成人|

亚洲色图第一区|

亚洲久久视频|

国产日韩av一区二区|

日韩国产欧美精品在线|

久久精品美女|

久久久精品国产|

国产91久久精品一区二区|

欧美日韩精品电影|

久久精品视频一区二区|

九九热线有精品视频99|

一区二区三区在线视频看|

国产综合久久久久久久久久久久|

国产精品日韩精品|

国产一区二区三区综合|

久久国产一区二区|