2025年4月4日,中國科學院上海藥物研究所謝岑課題組聯合中南大學湘雅醫院骨科/老年骨關節疾病防治教育部重點實驗室/國家老年疾病臨床醫學研究中心,在骨關節炎發病機制和臨床轉化研究方面取得重要進展,相關成果以“Osteoarthritis treatment via the GLP-1–mediated gut-joint axis targets intestinal FXR signaling”為題在線發表于Science。雜志以“Beyond wear and tear at the joint-Bile acid metabolism meets glucagon-like peptide 1 signaling in osteoarthritis”為題配發同期評述。

全球有超過5億骨關節炎(OA)患者,疾病負擔沉重,但發病機制不清,尚無安全有效延緩病情進展的藥物,亟需探明OA發病機制與干預靶點,從而開發治療藥物。由于OA呈現關節局部發病的特點,所以既往認為局部因素(如機械磨損)是OA的核心病因,而系統因素(如全身代謝)在OA中的作用并不清楚。

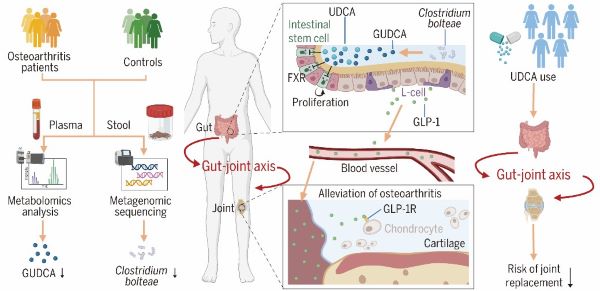

研究團隊基于湘雅醫院自主建立的自然人群隊列“湘雅骨關節炎研究/Xiangya Osteoarthritis Study”發現血液甘氨熊去氧膽酸(GUDCA)水平與OA及其嚴重程度呈顯著負相關,該發現在另一項自主建立的獨立人群隊列(湘雅步行研究/Xiangya Step Study)中得到驗證。動物實驗證實,GUDCA可通過選擇性抑制腸道法尼醇X受體(FXR)延緩小鼠OA病情進展;敲除小鼠腸道干細胞Fxr可促進其增殖和分化,增加L細胞數量,進而促進胰高血糖素樣肽-1(GLP-1)產生,最終升高血清GLP-1水平。關節腔注射GLP-1受體抑制劑可阻斷GUDCA對OA小鼠的治療作用,而關節腔或皮下注射GLP-1受體激動劑均可延緩OA小鼠病情進展。為探索GUDCA發生變化的原因,研究發現自然人群隊列中OA患者腸道鮑氏梭菌(Clostridium bolteae,C. bolteae)相對豐度降低,多組學研究顯示C. bolteae相對豐度與血液GUDCA水平呈正相關,補充C. bolteae菌可升高GUDCA前體——熊去氧膽酸(UDCA)水平并延緩OA小鼠病情進展。

為進一步探索臨床轉化前景,研究團隊發現安全性良好的已上市藥物UDCA可抑制腸道FXR活性、增加L細胞數量、促進GLP-1分泌、延緩小鼠OA病情進展。真實世界研究驗證了口服UDCA和使用GLP-1受體激動劑與OA患者病情進展風險下降顯著相關,提示了OA疾病進程中存在“腸-關節軸”機制,為OA的腸靶向干預治療提供了臨床支持性證據。

本研究系統揭示了“鮑氏梭菌–GUDCA–腸道FXR–GLP-1-關節軟骨軸”在OA中發揮的重要作用,闡明了抑制腸FXR通過影響干細胞命運促進GLP-1分泌的新機制,而安全性良好的已上市藥物UDCA有望通過抑制腸FXR治療OA,提出了骨關節炎“腸-關節軸”發病機制新學說,突破了骨關節炎是由局部因素所致的傳統認知,開辟了臨床轉化新方向。

?

圖-“腸道細菌–膽汁酸–腸道FXR–GLP-1–關節軟骨軸”為骨關節炎提供了潛在治療靶點

中南大學湘雅醫院骨科教授雷光華、曾超、魏捷和上海藥物所研究員謝岑為論文共同通訊作者。湘雅醫院博士后楊原蘅、郝聰,主管技師楊子丹,副教授李輝和上海藥物所與復旦大學聯合培養博士生焦廷穎為論文第一作者。該研究獲得了國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目的資助。

全文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt0548

日韩欧美精品三级,激情婷婷亚洲,日韩午夜一区,夜夜夜精品看看

奇米一区二区三区|

亚洲视频网在线直播|

666欧美在线视频|

综合色天天鬼久久鬼色|

久久91精品久久久久久秒播|

欧美精品v日韩精品v韩国精品v|

亚洲欧洲制服丝袜|

日本乱码高清不卡字幕|

亚洲综合一区二区|

欧美性欧美巨大黑白大战|

亚洲乱码国产乱码精品精的特点|

99re在线精品|

一区二区三区蜜桃网|

91色综合久久久久婷婷|

一区二区在线观看av|

欧美视频日韩视频|

蜜桃久久久久久久|

欧美激情资源网|

91福利在线免费观看|

亚洲国产色一区|

欧美一区二区大片|

国产另类ts人妖一区二区|

国产精品网站在线播放|

在线看一区二区|

丝袜美腿一区二区三区|

日韩欧美一区二区三区在线|

国产尤物一区二区|

亚洲免费观看高清完整版在线观看|

色婷婷综合久久久久中文一区二区

|

久久只精品国产|

国产xxx精品视频大全|

国产精品久久久久久久久久久免费看

|

久久久99精品久久|

在线观看视频一区二区欧美日韩|

亚洲第一主播视频|

国产校园另类小说区|

欧美亚男人的天堂|

国产成人福利片|

日本不卡的三区四区五区|

国产精品久久久久影院|

欧美成人一区二区三区在线观看|

国产69精品久久久久毛片|

视频一区二区三区入口|

国产精品嫩草久久久久|

日韩欧美一二三区|

欧美日韩一级片在线观看|

国产精品一级片|

香蕉成人啪国产精品视频综合网|

国产日产欧美一区二区三区

|

不卡的看片网站|

麻豆精品一区二区av白丝在线|

亚洲特级片在线|

国产喂奶挤奶一区二区三区|

欧美电影影音先锋|

色综合中文综合网|

欧美激情综合五月色丁香小说|

91精品国产综合久久精品麻豆

|

国产色婷婷亚洲99精品小说|

6080国产精品一区二区|

91丨porny丨蝌蚪视频|

国产99一区视频免费|

国产一区二区精品久久91|

日韩精品电影一区亚洲|

亚洲一区二区五区|

亚洲激情在线激情|

亚洲精品日日夜夜|

亚洲免费三区一区二区|

日韩美女视频一区二区|

国产精品美女久久久久久久

|

亚洲国产精品黑人久久久|

久久久精品国产免大香伊|

欧美大片免费久久精品三p|

欧美电影在线免费观看|

3d成人h动漫网站入口|

欧美日本国产视频|

69精品人人人人|

精品噜噜噜噜久久久久久久久试看|

欧美午夜精品一区二区蜜桃

|

成人污视频在线观看|

成人小视频免费观看|

成人久久视频在线观看|

99久久精品国产导航|

96av麻豆蜜桃一区二区|

色噜噜夜夜夜综合网|

欧美亚洲国产一区二区三区|

精品视频免费看|

日韩视频在线观看一区二区|

精品福利一区二区三区免费视频|

欧美不卡一区二区三区四区|

26uuuu精品一区二区|

国产情人综合久久777777|

国产精品大尺度|

亚洲一区二区三区四区在线|

视频在线观看一区二区三区|

国内精品写真在线观看|

成人免费视频免费观看|

欧美丝袜丝交足nylons|

日韩精品一区二区三区swag|

国产精品美日韩|

亚洲成av人影院在线观看网|

久久97超碰色|

91精彩视频在线观看|

久久综合久久综合久久|

中文字幕亚洲欧美在线不卡|

亚洲www啪成人一区二区麻豆|

麻豆精品视频在线观看|

丁香网亚洲国际|

欧美久久一二三四区|

国产亚洲人成网站|

亚洲自拍欧美精品|

韩国精品主播一区二区在线观看|

av电影一区二区|

日韩欧美国产不卡|

亚洲欧美日韩系列|

久久国产欧美日韩精品|

色88888久久久久久影院野外|

欧美成人精精品一区二区频|

亚洲精品视频在线看|

国内精品国产三级国产a久久|

色综合久久99|

国产欧美精品一区二区色综合朱莉|

亚洲国产成人va在线观看天堂|

国产91丝袜在线播放九色|

欧美日韩成人高清|

中文字幕制服丝袜成人av|

美女一区二区三区|

欧美系列一区二区|

中文字幕第一区|

韩国三级在线一区|

欧美一级免费观看|

亚洲国产va精品久久久不卡综合|

国产风韵犹存在线视精品|

正在播放一区二区|

午夜成人免费电影|

91免费版在线|

18成人在线视频|

成人精品视频一区二区三区尤物|

久久久久久久精|

国产高清亚洲一区|

久久久久久久电影|

成人一级黄色片|

中文字幕欧美激情|

国产精品一卡二卡在线观看|

精品国产sm最大网站免费看|

麻豆国产精品一区二区三区|

91精品国产丝袜白色高跟鞋|

日韩av一级片|

日韩一区二区视频|

久久er99热精品一区二区|

日韩一区二区不卡|

国产美女久久久久|

国产精品毛片久久久久久|

国产999精品久久久久久绿帽|

国产午夜精品在线观看|

国产精品99久久久|

日本一区二区三区国色天香|

www.激情成人|

亚洲一卡二卡三卡四卡|

欧美在线观看18|

青青草国产精品亚洲专区无|

欧美r级电影在线观看|

国产91色综合久久免费分享|

国产精品萝li|

在线免费不卡视频|

免费成人性网站|

久久综合九色综合欧美98

|

韩国三级在线一区|

国产精品欧美一区喷水|

91亚洲精华国产精华精华液|

亚瑟在线精品视频|

久久午夜老司机|

91福利小视频|

国产一区二区免费在线|

综合色天天鬼久久鬼色|

欧美系列在线观看|

国产精品亚洲视频|

亚洲精品成人少妇|

日韩欧美激情四射|

成人免费视频网站在线观看|

亚洲午夜激情av|

国产欧美精品一区aⅴ影院|

欧美性大战久久久久久久

|

亚洲成人av一区二区三区|

精品动漫一区二区三区在线观看|

国产成人精品亚洲午夜麻豆|

亚洲小说欧美激情另类|

欧美韩国日本综合|

日韩一区二区不卡|

欧美三级视频在线播放|

高清成人免费视频|

久久99国产精品久久99果冻传媒|

一区二区三区免费|

国产精品蜜臀av|

26uuu精品一区二区|

欧美精品第一页|

色综合一区二区|

精品在线你懂的|

亚洲777理论|

一区二区三区小说|

国产精品美女久久福利网站|

日韩欧美精品三级,激情婷婷亚洲,日韩午夜一区,夜夜夜精品看看

奇米一区二区三区|

亚洲视频网在线直播|

666欧美在线视频|

综合色天天鬼久久鬼色|

久久91精品久久久久久秒播|

欧美精品v日韩精品v韩国精品v|

亚洲欧洲制服丝袜|

日本乱码高清不卡字幕|

亚洲综合一区二区|

欧美性欧美巨大黑白大战|

亚洲乱码国产乱码精品精的特点|

99re在线精品|

一区二区三区蜜桃网|

91色综合久久久久婷婷|

一区二区在线观看av|

欧美视频日韩视频|

蜜桃久久久久久久|

欧美激情资源网|

91福利在线免费观看|

亚洲国产色一区|

欧美一区二区大片|

国产另类ts人妖一区二区|

国产精品网站在线播放|

在线看一区二区|

丝袜美腿一区二区三区|

日韩欧美一区二区三区在线|

国产尤物一区二区|

亚洲免费观看高清完整版在线观看|

色婷婷综合久久久久中文一区二区

|

久久只精品国产|

国产xxx精品视频大全|

国产精品久久久久久久久久久免费看

|

久久久99精品久久|

在线观看视频一区二区欧美日韩|

亚洲第一主播视频|

国产校园另类小说区|

欧美亚男人的天堂|

国产成人福利片|

日本不卡的三区四区五区|

国产精品久久久久影院|

欧美成人一区二区三区在线观看|

国产69精品久久久久毛片|

视频一区二区三区入口|

国产精品嫩草久久久久|

日韩欧美一二三区|

欧美日韩一级片在线观看|

国产精品一级片|

香蕉成人啪国产精品视频综合网|

国产日产欧美一区二区三区

|

不卡的看片网站|

麻豆精品一区二区av白丝在线|

亚洲特级片在线|

国产喂奶挤奶一区二区三区|

欧美电影影音先锋|

色综合中文综合网|

欧美激情综合五月色丁香小说|

91精品国产综合久久精品麻豆

|

国产色婷婷亚洲99精品小说|

6080国产精品一区二区|

91丨porny丨蝌蚪视频|

国产99一区视频免费|

国产一区二区精品久久91|

日韩精品电影一区亚洲|

亚洲一区二区五区|

亚洲激情在线激情|

亚洲精品日日夜夜|

亚洲免费三区一区二区|

日韩美女视频一区二区|

国产精品美女久久久久久久

|

亚洲国产精品黑人久久久|

久久久精品国产免大香伊|

欧美大片免费久久精品三p|

欧美电影在线免费观看|

3d成人h动漫网站入口|

欧美日本国产视频|

69精品人人人人|

精品噜噜噜噜久久久久久久久试看|

欧美午夜精品一区二区蜜桃

|

成人污视频在线观看|

成人小视频免费观看|

成人久久视频在线观看|

99久久精品国产导航|

96av麻豆蜜桃一区二区|

色噜噜夜夜夜综合网|

欧美亚洲国产一区二区三区|

精品视频免费看|

日韩视频在线观看一区二区|

精品福利一区二区三区免费视频|

欧美不卡一区二区三区四区|

26uuuu精品一区二区|

国产情人综合久久777777|

国产精品大尺度|

亚洲一区二区三区四区在线|

视频在线观看一区二区三区|

国内精品写真在线观看|

成人免费视频免费观看|

欧美丝袜丝交足nylons|

日韩精品一区二区三区swag|

国产精品美日韩|

亚洲成av人影院在线观看网|

久久97超碰色|

91精彩视频在线观看|

久久综合久久综合久久|

中文字幕亚洲欧美在线不卡|

亚洲www啪成人一区二区麻豆|

麻豆精品视频在线观看|

丁香网亚洲国际|

欧美久久一二三四区|

国产亚洲人成网站|

亚洲自拍欧美精品|

韩国精品主播一区二区在线观看|

av电影一区二区|

日韩欧美国产不卡|

亚洲欧美日韩系列|

久久国产欧美日韩精品|

色88888久久久久久影院野外|

欧美成人精精品一区二区频|

亚洲精品视频在线看|

国内精品国产三级国产a久久|

色综合久久99|

国产欧美精品一区二区色综合朱莉|

亚洲国产成人va在线观看天堂|

国产91丝袜在线播放九色|

欧美日韩成人高清|

中文字幕制服丝袜成人av|

美女一区二区三区|

欧美系列一区二区|

中文字幕第一区|

韩国三级在线一区|

欧美一级免费观看|

亚洲国产va精品久久久不卡综合|

国产风韵犹存在线视精品|

正在播放一区二区|

午夜成人免费电影|

91免费版在线|

18成人在线视频|

成人精品视频一区二区三区尤物|

久久久久久久精|

国产高清亚洲一区|

久久久久久久电影|

成人一级黄色片|

中文字幕欧美激情|

国产精品一卡二卡在线观看|

精品国产sm最大网站免费看|

麻豆国产精品一区二区三区|

91精品国产丝袜白色高跟鞋|

日韩av一级片|

日韩一区二区视频|

久久er99热精品一区二区|

日韩一区二区不卡|

国产美女久久久久|

国产精品毛片久久久久久|

国产999精品久久久久久绿帽|

国产午夜精品在线观看|

国产精品99久久久|

日本一区二区三区国色天香|

www.激情成人|

亚洲一卡二卡三卡四卡|

欧美在线观看18|

青青草国产精品亚洲专区无|

欧美r级电影在线观看|

国产91色综合久久免费分享|

国产精品萝li|

在线免费不卡视频|

免费成人性网站|

久久综合九色综合欧美98

|

韩国三级在线一区|

国产精品欧美一区喷水|

91亚洲精华国产精华精华液|

亚瑟在线精品视频|

久久午夜老司机|

91福利小视频|

国产一区二区免费在线|

综合色天天鬼久久鬼色|

欧美系列在线观看|

国产精品亚洲视频|

亚洲精品成人少妇|

日韩欧美激情四射|

成人免费视频网站在线观看|

亚洲午夜激情av|

国产欧美精品一区aⅴ影院|

欧美性大战久久久久久久

|

亚洲成人av一区二区三区|

精品动漫一区二区三区在线观看|

国产成人精品亚洲午夜麻豆|

亚洲小说欧美激情另类|

欧美韩国日本综合|

日韩一区二区不卡|

欧美三级视频在线播放|

高清成人免费视频|

久久99国产精品久久99果冻传媒|

一区二区三区免费|

国产精品蜜臀av|

26uuu精品一区二区|

欧美精品第一页|

色综合一区二区|

精品在线你懂的|

亚洲777理论|

一区二区三区小说|

国产精品美女久久福利网站|