銀河系的中央分子帶(Central Molecular Zone,簡稱CMZ)通常指銀河系中心周圍半徑200至300秒差距范圍內的特殊區域,是研究恒星形成與星際介質演化的關鍵區域。該區域圍繞著銀心的超大質量黑洞,聚集著幾千萬倍太陽質量的巨量星際氣體塵埃和數個超新星遺跡,伴隨著劇烈湍流、強烈磁場和頻繁的高能爆發現象。這些極端環境塑造了CMZ中獨特的物質循環過程,并驅動了CMZ中新生代恒星的誕生。其中,銀河系內已知最活躍的恒星形成區--著名的人馬座B2巨分子云就位于CMZ內。

與我們更為熟悉的太陽系周邊環境相比,CMZ在諸多天文現象上均存在不同之處,包括分子云尺度上更強的湍動、更高的氣體溫度、來自銀心大質量天體的強烈潮汐力等。在分子云內部,CMZ與太陽系周邊環境是否也有不同呢?例如,通過對太陽系周邊分子云的觀測,研究人員發現其中普遍存在自引力束縛的稠密云核,其引力足以克服熱運動和氣體湍動的支撐,使得氣體坍縮并形成恒星;同時還發現普遍存在稠密氣體細絲狀結構,可以作為傳送帶,向云核輸送新鮮的恒星形成原材料。同樣的稠密云核和細絲結構是否也存在于CMZ分子云內?

為了解答這些問題,中國科學院上海天文臺呂行研究員領銜的團隊,利用世界上最先進的毫米波/亞毫米波干涉陣ALMA,在約0.2角秒的分辨率下將CMZ中的分子云解析到了2000天文單位的尺度。得益于這一前所未有的高分辨度,研究人員細致分析了CMZ中的稠密云核和細絲結構,揭示了銀河系中心獨特的星際環境,并提出了解決CMZ中的恒星形成和物質循環問題的新思路。

“星際壓力繭”--受外部壓力約束的云核,破繭成蝶孕育新生恒星

上海天文臺與云南大學聯合培養的研究生張朕熒基于ALMA對CMZ中3塊分子云的觀測數據,成功認證了800余個云核。研究團隊利用甲醛(H2CO)和乙氰(CH3CN)分子譜線估算了部分云核的氣體溫度和速度、利用塵埃熱輻射確定了這些云核的質量。這是目前樣本量最大、分辨率最高的CMZ稠密云核樣本,這些云核后續均可能開始坍縮形成恒星和行星系統,因此對于研究CMZ中恒星形成的初始階段具有重要價值。

本研究團隊深入分析了這批云核樣本的動力學狀態,發現外部壓力的約束對于維持這些云核的動力學平衡至關重要。這一發現與太陽系周邊環境形成鮮明對比:在太陽系周邊的分子云(如獵戶巨分子云、金牛巨分子云,乃至更遠的一些大質量紅外暗云)中,云核僅靠氣體的自引力就已經處在束縛態,無需外部壓力的作用。

此外,研究團隊進一步構建了云核質量函數,發現其在約3至6倍太陽質量以上的大質量端呈現出與恒星初始質量函數一致的冪律,這與之前的研究結果存在顯著差異,表明氣體吸積和云核的進一步碎裂在云核質量函數到恒星初始質量函數的轉化過程中具有重要作用。部分云核已觀測到明顯的外流特征,證明其中已經存在原始恒星。未來百萬年時間尺度上,這些新生的原始恒星將會逐步啟動核聚變反應,沖破“壓力繭”的束縛,演化成為新一代的大質量星團成員。

該成果以“ALMA Observations of Massive Clouds in the Central Molecular Zone: External-pressure-confined Dense Cores and Salpeter-like Core Mass Functions“為題發表在The Astrophysical Journal,張朕熒為第一作者,呂行為通訊作者,上海天文臺劉鐵研究員、云南大學秦勝利教授等為合作者。

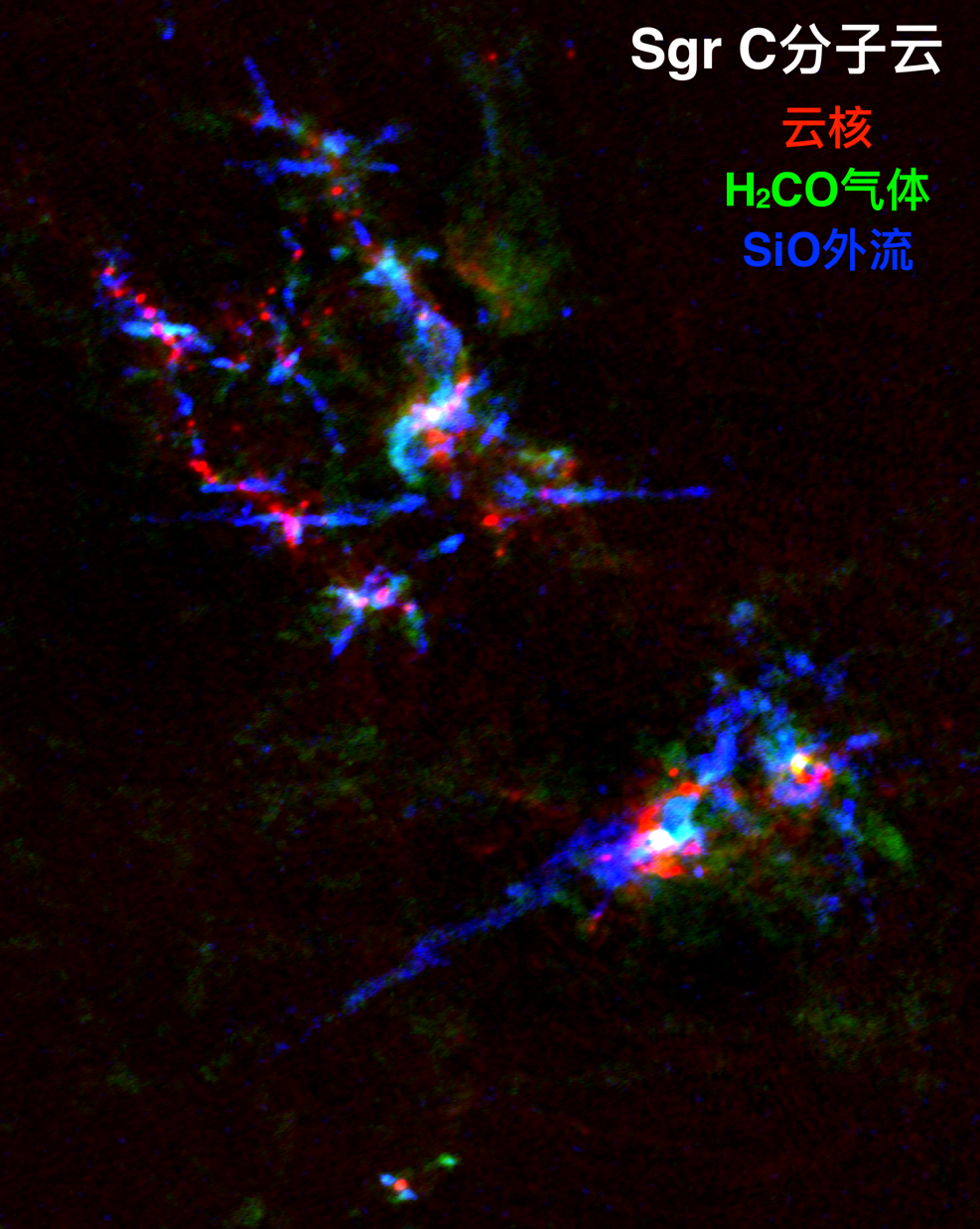

銀河系中央分子帶Sgr C云中的云核。紅色代表來自云核的塵埃熱輻射。綠色代表H2CO氣體分布,主要來自云核內。藍色代表SiO所示蹤的外流,是恒星形成的典型特征。?

“太空龍卷風”--非平衡態氣體細絲,編織CMZ星際物質循環網

上海交通大學天文系博士后楊楷基于ALMA對CMZ中2塊分子云的觀測數據,在一氧化硅(SiO)和其他八種分子的輻射線上意外發現了一種全新的細長絲狀結構,這類細絲結構是銀河系中心區域物質循環的重要一環,被形象地稱為“太空龍卷風”。它們具有以下獨特的動力學和物理特征:1. 速度結構的一致性,但不同于任何已知的氣體外流或噴流,表明其不同的形成機制;2. 與塵埃輻射不成協,意味著它們并非傳統意義上為致密分子云核輸送物質的結構;3. 處于非靜力平衡,表明它們是短暫的動力學結構,并非持久的分子氣體流;4. 由激波作用形成:由于SiO分子主要在高溫高密度的激波區域中形成,且在細絲內部探測到由碰撞激發的甲醇(CH3OH)脈澤,研究團隊推測,這些細絲是強烈激波作用下形成的瞬態結構。

本研究揭示了這些細絲結構可能是CMZ物質循環的重要一環:激波將SiO以及CH3OH、CH3CN和HC3N等復雜有機分子從塵埃表面釋放到氣相,形成了觀測到的細絲結構,這些細絲結構因為處在靜力不平衡狀態而逐漸消散并將這些氣態分子擴散到廣闊的銀心區域,最終分子會重新凍結回塵埃顆粒表面。這些細絲就像“太空龍卷風”,是短暫的劇烈氣體流,能夠高效地將物質重新分布到銀河系中心的環境中。值得一提的是,這項研究通過比之前觀測提升100倍的分辨率精準地描繪了激波的作用面,證實了激波在CMZ區域廣泛地存在,為銀河系中心的動力學和化學演化提供了新視角。這一成果以“ALMA observations of massive clouds in the central molecular zone: slim filaments tracing parsec-scale shocks”為題發表在Astronomy & Astrophysics,楊楷為第一作者,楊楷、呂行和上海交通大學天文系張沂忱教授為共同通訊作者。美國國家射電天文臺和ALMA天文臺以“天文學家發現銀河系中心附近的‘太空龍卷風’”(Astronomers Discover “Space Tornados” Around the Milky Way’s Core)為題發表了在線新聞,詳見:https://public.nrao.edu/news/astronomers-discover-space-tornadoes-around-the-milky-ways-core/ 及 https://www.almaobservatory.org/en/press-releases/alma-discovers-space-tornadoes-around-the-milky-ways-core/。

楊楷博士表示,“未來我們希望通過針對CMZ的更全面的巡天觀測以及對已探測到細絲結構的SiO多條旋轉躍遷線的觀測,結合數值模擬,進一步對這些細絲的性質和起源進行精確研究,并確認這一現象是否普遍存在于銀河系乃至其他星系的核心區域。”

?

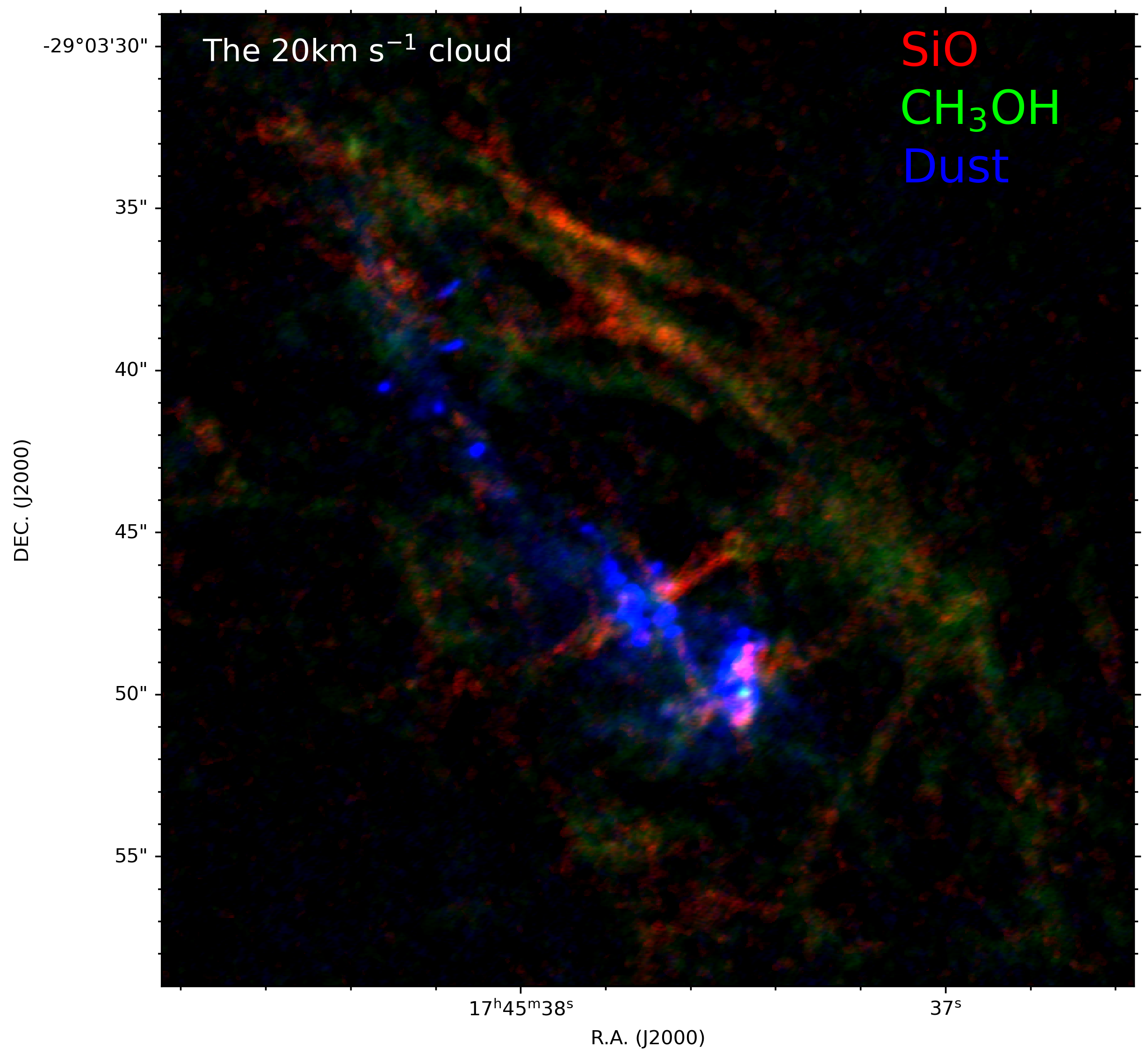

銀河系中央分子帶20km/s云中的細絲結構。紅色綠色分別代表由SiO和CH3OH探測到的細絲結構,藍色代表稠密氣體分布。

?

論文鏈接:

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad9f28

https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2025/02/aa53191-24/aa53191-24.html

??

科學聯系人:呂行, xinglu@shao.ac.cn

主站蜘蛛池模板:

天气|

吴江市|

海丰县|

博兴县|

潜江市|

东莞市|

拜泉县|

长白|

鄯善县|

辽中县|

临澧县|

宁国市|

广宁县|

梅州市|

镇原县|

叶城县|

崇礼县|

松桃|

海兴县|

天水市|

都江堰市|

垫江县|

娱乐|

张北县|

宁夏|

民乐县|

余干县|

莱州市|

正定县|

英超|

宝兴县|

建阳市|

祁阳县|

安泽县|

汝州市|

布尔津县|

奇台县|

乌拉特前旗|

浑源县|

开远市|

湖南省|

主站蜘蛛池模板:

天气|

吴江市|

海丰县|

博兴县|

潜江市|

东莞市|

拜泉县|

长白|

鄯善县|

辽中县|

临澧县|

宁国市|

广宁县|

梅州市|

镇原县|

叶城县|

崇礼县|

松桃|

海兴县|

天水市|

都江堰市|

垫江县|

娱乐|

张北县|

宁夏|

民乐县|

余干县|

莱州市|

正定县|

英超|

宝兴县|

建阳市|

祁阳县|

安泽县|

汝州市|

布尔津县|

奇台县|

乌拉特前旗|

浑源县|

开远市|

湖南省|