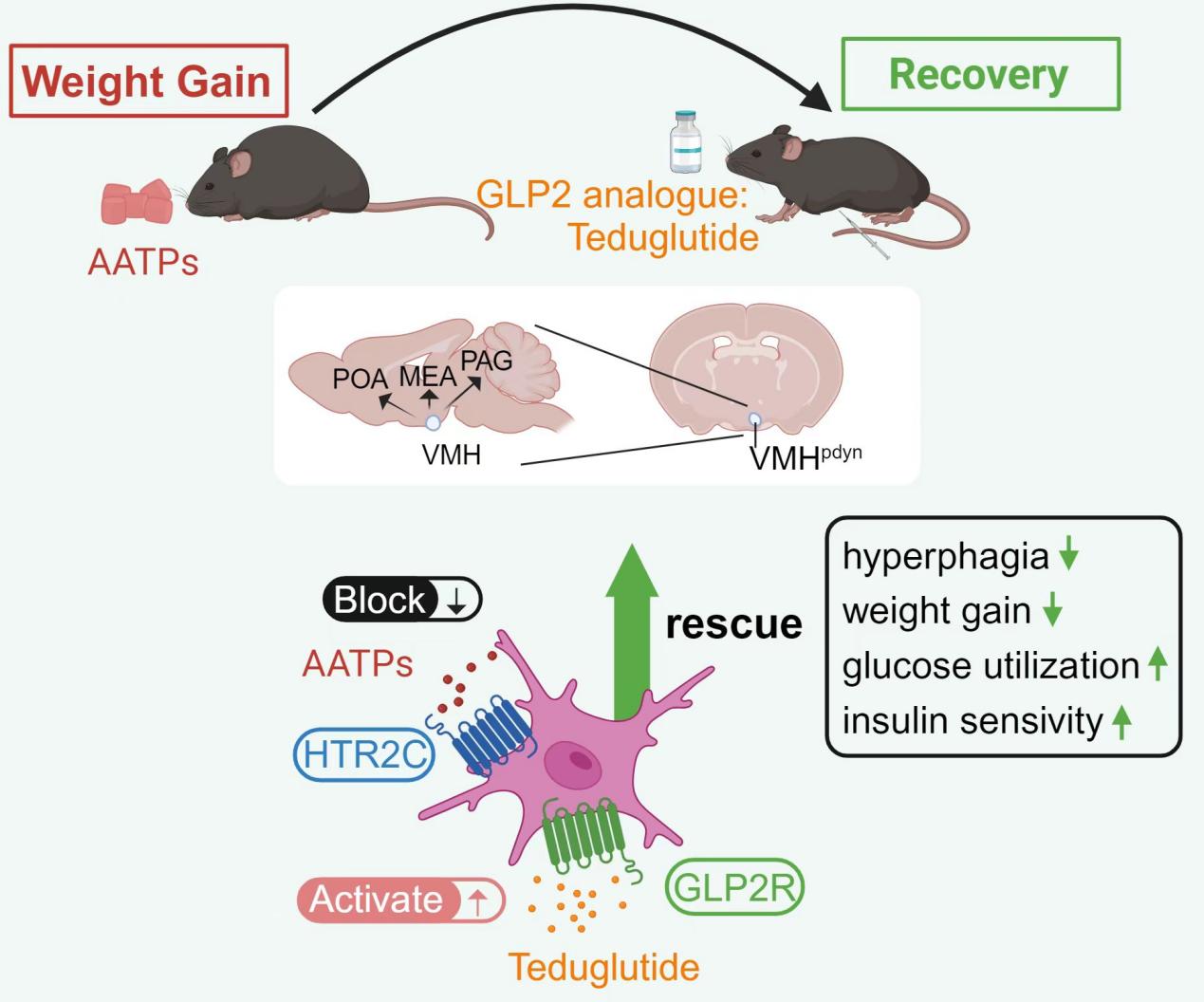

3月20日,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心張哲研究組與上海科技大學生命與技術學院胡霽教授研究組合作,在《Nature Metabolism》上發表題為《GLp-2 prevents antipsychoticsinduced metabolic dysfunction in mice》,揭示了胰高血糖素樣肽-2(GLP-2)類似物替度魯肽(teduglutide)在緩解奧氮平誘導的代謝紊亂中的潛在作用,并發現下丘腦腹內側核(VMH)中表達前強啡肽原(Pdyn)的神經元在這一過程中扮演了關鍵角色。

抗精神病藥物,尤其是奧氮平,廣泛用于治療精神分裂癥等精神疾病,但其引發的代謝副作用(如體重增加、血糖異常等)一直是臨床上的難題。奧氮平等抗精神病藥物通過抑制多巴胺和5-羥色胺受體發揮治療作用,但同時也引發了嚴重的代謝副作用。急性使用可能導致低體溫,長期使用則常伴隨體重增加、胰島素抵抗和2型糖尿病風險升高。盡管臨床上嘗試使用二甲雙胍或GLP-1受體激動劑來緩解這些副作用,但效果有限,尤其是對急性低體溫的改善幾乎無效。研究團隊通過小鼠模型發現,GLP-2類似物替度魯肽能夠通過激活VMHPdyn神經元,逆轉奧氮平對這些神經元的抑制作用,從而顯著改善低體溫、體重增加和血糖異常等代謝紊亂。

VMHPdyn神經元被證實是奧氮平代謝副作用的核心調控節點。研究團隊通過化學遺傳學技術激活這些神經元,發現其能夠在不影響奧氮平抗精神病療效的情況下,顯著緩解其代謝副作用。進一步的研究揭示了VMHPdyn神經元通過投射到下丘腦和中腦區域,調控體溫、攝食和能量代謝的神經環路機制。這一發現不僅為抗精神病藥物引發的代謝副作用提供了新的治療靶點,還揭示了GLP-2信號通路在中樞神經系統中的重要作用。

圖1 GLP-2類似物替度魯肽調節奧氮平誘導代謝紊亂的示意圖

替度魯肽作為一種已獲批用于短腸綜合征的藥物,其安全性已得到驗證,未來或可作為一種輔助治療手段,與抗精神病藥物聯用,改善患者的生活質量。研究團隊表示,未來將進一步探索替度魯肽在臨床中的應用潛力,并深入研究VMH Pdyn神經元在不同代謝調控中的具體機制,為開發更精準的治療方案提供理論依據。

上海交通大學附屬精神衛生中心彭延敏副研究員、中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心馮宸章為共同第一作者。中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心張哲研究員、上海科技大學胡霽教授、上海交通大學附屬精神衛生中心彭延敏副研究員為共同通訊作者。復旦大學腦科學研究院許曉鴻研究員團隊協助了fMOST分析。該工作獲得了國家自然科學基金、科技創新2030重大項目、臨港實驗室等資助。

主站蜘蛛池模板:

湘阴县|

宁安市|

海淀区|

郯城县|

昌黎县|

黄平县|

武清区|

青阳县|

宕昌县|

韩城市|

汕尾市|

嘉善县|

丰城市|

宝兴县|

嘉兴市|

大石桥市|

东丽区|

陆川县|

余干县|

罗甸县|

石城县|

广汉市|

巴林右旗|

沽源县|

中阳县|

裕民县|

务川|

金沙县|

嵊泗县|

阿拉善盟|

开江县|

巫山县|

海宁市|

陕西省|

会理县|

六盘水市|

宁夏|

十堰市|

新源县|

东港市|

乌兰浩特市|

主站蜘蛛池模板:

湘阴县|

宁安市|

海淀区|

郯城县|

昌黎县|

黄平县|

武清区|

青阳县|

宕昌县|

韩城市|

汕尾市|

嘉善县|

丰城市|

宝兴县|

嘉兴市|

大石桥市|

东丽区|

陆川县|

余干县|

罗甸县|

石城县|

广汉市|

巴林右旗|

沽源县|

中阳县|

裕民县|

务川|

金沙县|

嵊泗县|

阿拉善盟|

开江县|

巫山县|

海宁市|

陕西省|

会理县|

六盘水市|

宁夏|

十堰市|

新源县|

东港市|

乌兰浩特市|