?

近日,由廣州大學(xué)陳曦教授所領(lǐng)導(dǎo)的國際研究團(tuán)隊(duì)利用上海天馬65米射電望遠(yuǎn)鏡在大質(zhì)量原恒星時(shí)域研究領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展,發(fā)現(xiàn)磁重聯(lián)現(xiàn)象與大質(zhì)量原恒星光度爆發(fā)活動(dòng)之間的顯著關(guān)聯(lián)。這一成果發(fā)表于國際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊Nature旗下《Communications Physics》,為理解恒星形成過程中大質(zhì)量原恒星的光度爆發(fā)及吸積機(jī)制提供了新的觀測與理論依據(jù)。

大質(zhì)量恒星是恒星家族中的“巨無霸”,其形成過程中常伴隨劇烈的間歇性光度爆發(fā)。這些爆發(fā)對(duì)恒星自身及周圍環(huán)境的演化具有深遠(yuǎn)影響。長期以來,科學(xué)家們猜測磁重聯(lián)(磁場線斷裂后重新連接并釋放能量的過程)可能是驅(qū)動(dòng)這些爆發(fā)的關(guān)鍵,但一直缺乏直接觀測證據(jù)。

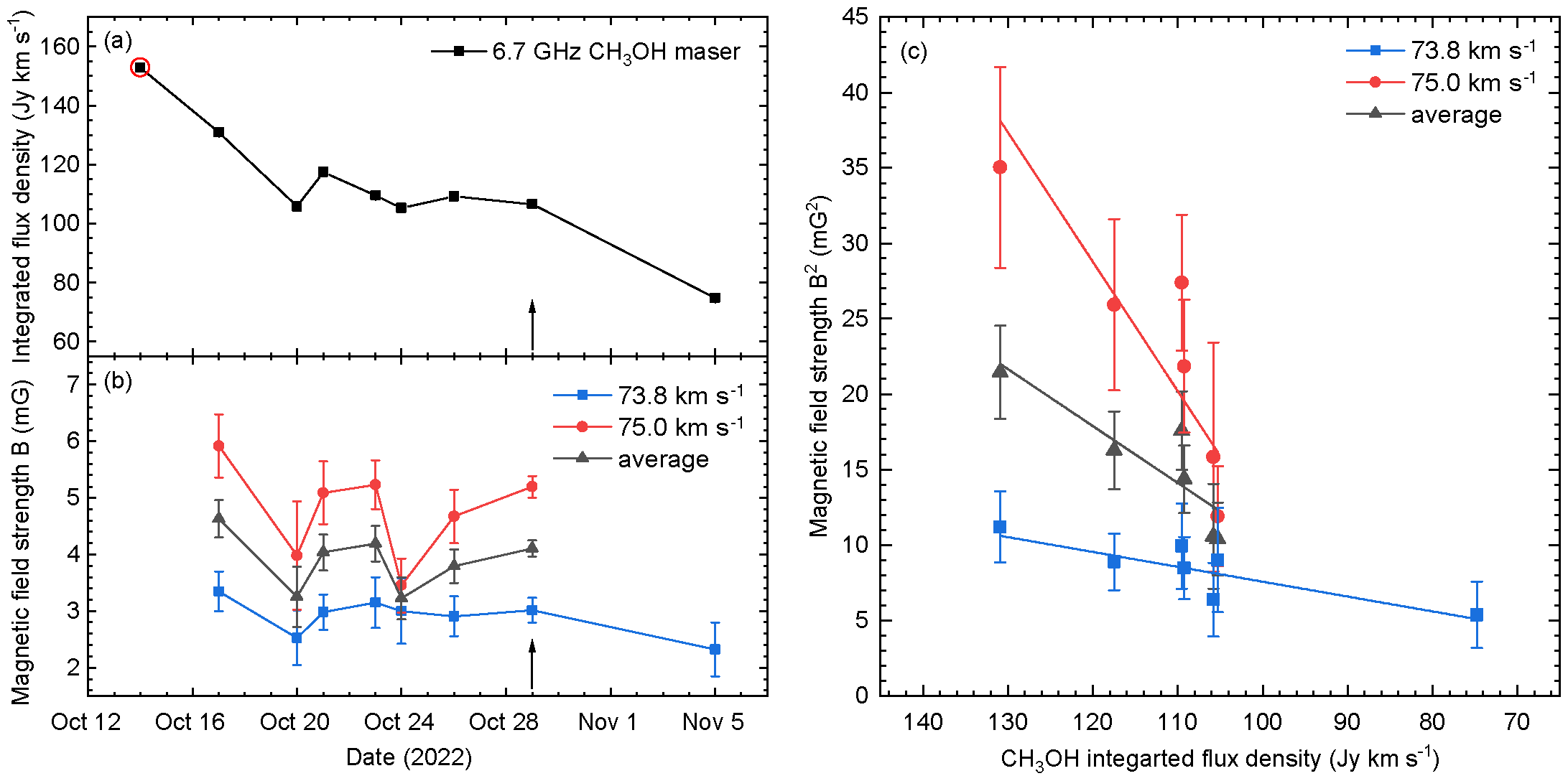

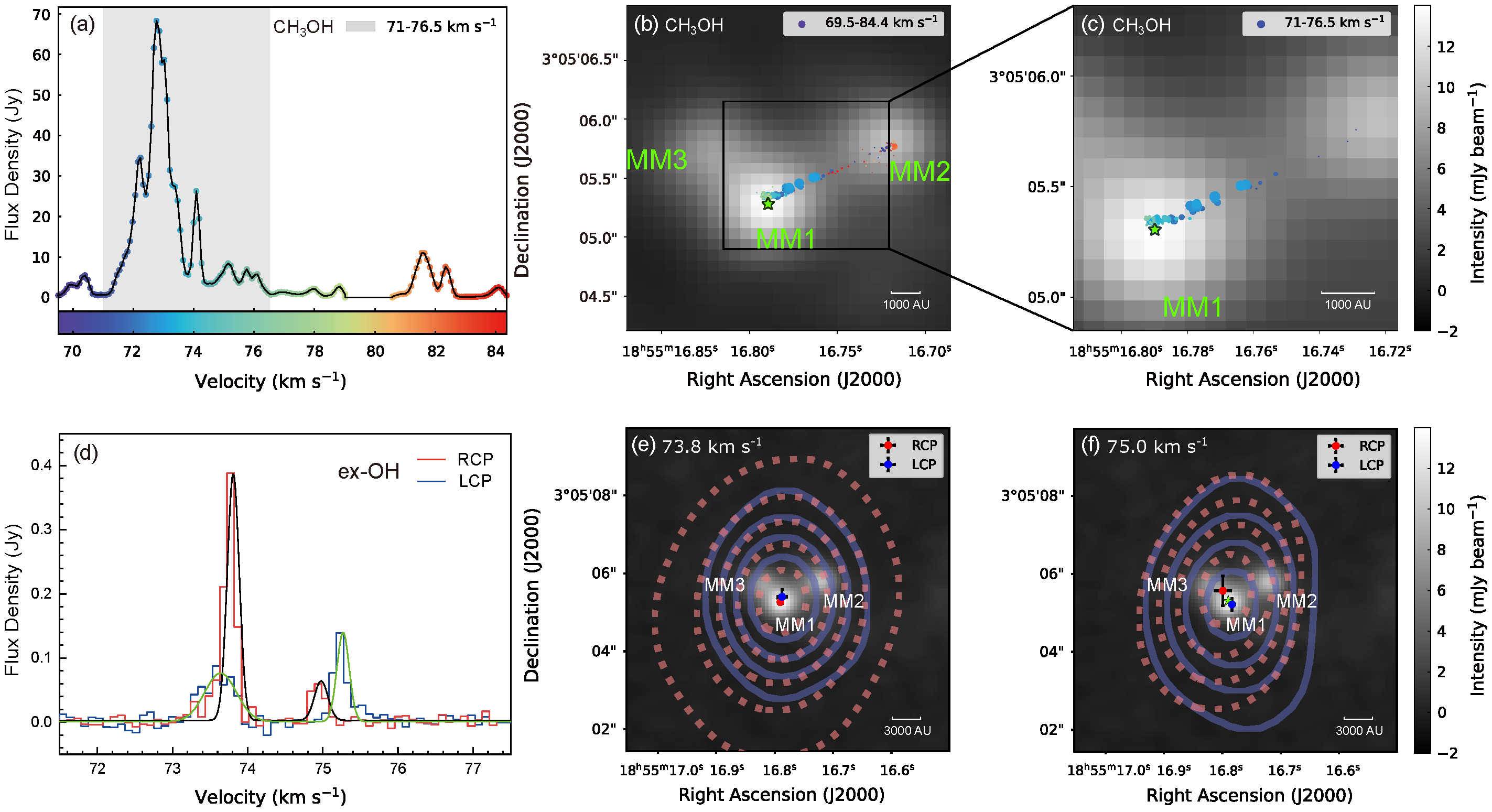

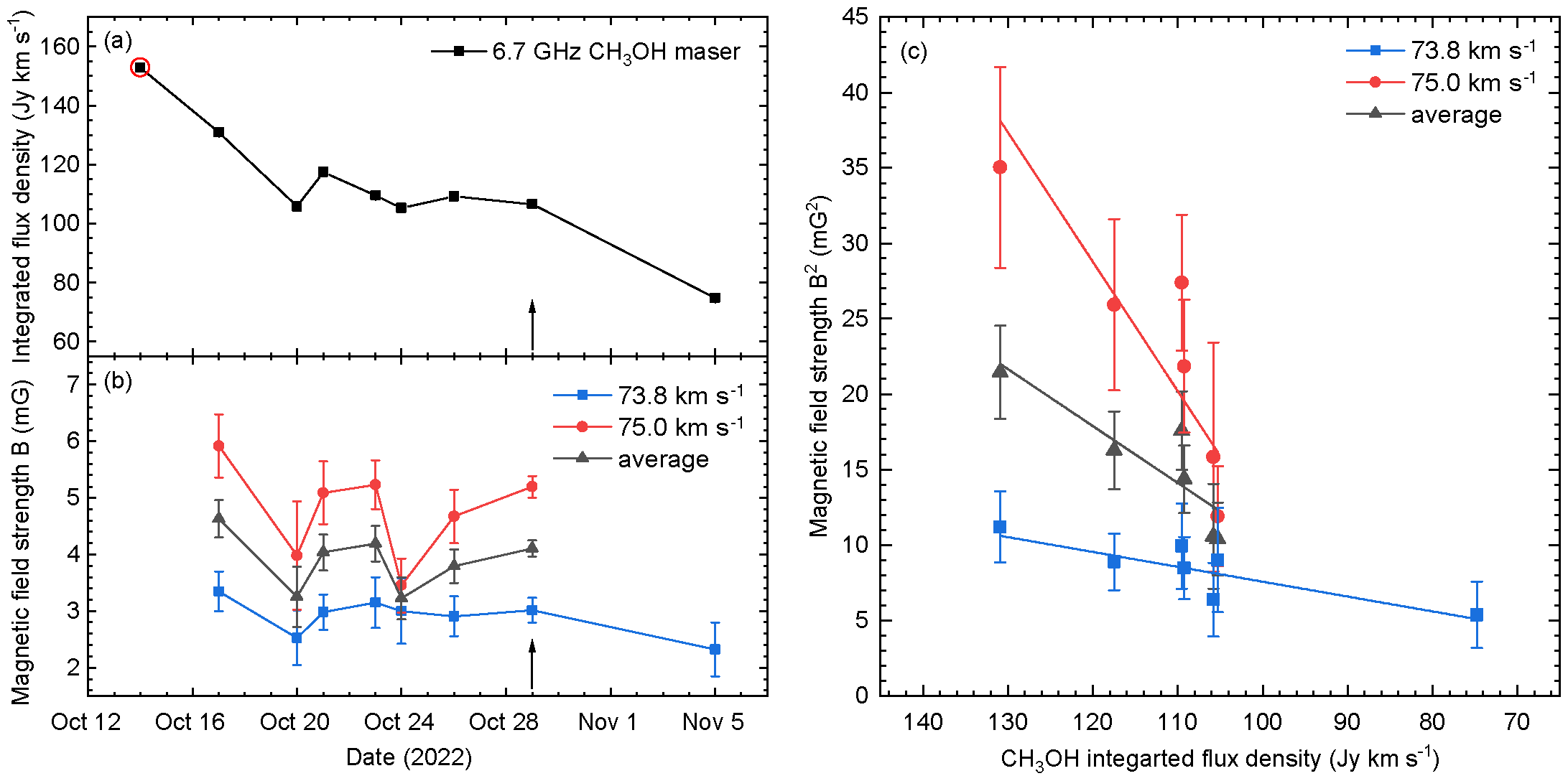

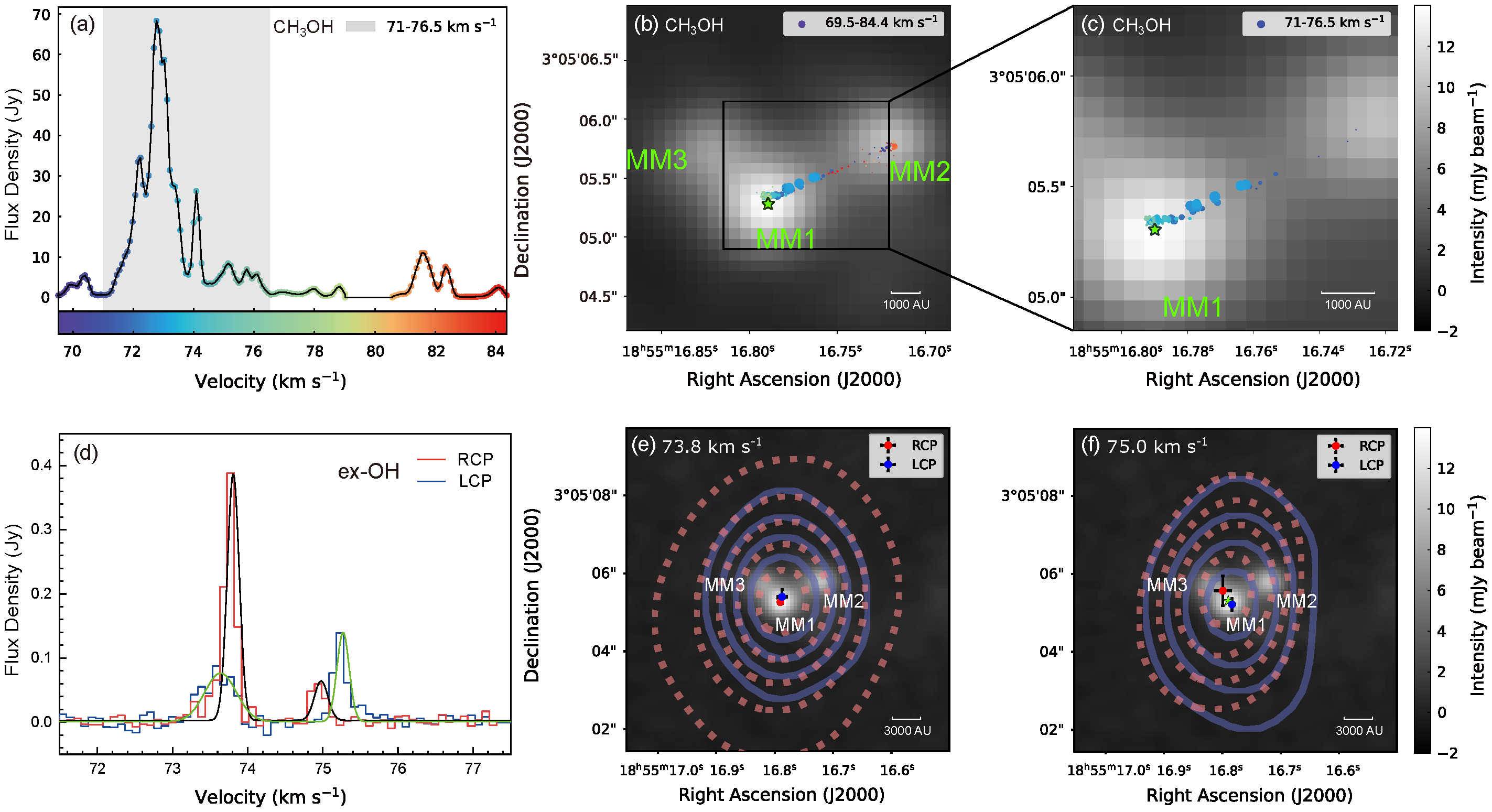

上海天馬65米射電望遠(yuǎn)鏡在這項(xiàng)研究中發(fā)揮了核心作用。研究團(tuán)隊(duì)利用其高靈敏度的優(yōu)勢,對(duì)目標(biāo)恒星G36.11+0.55中的6.668 GHz甲醇脈澤(CH?OH)和6.035 GHz激發(fā)態(tài)羥基脈澤(ex-OH)進(jìn)行了長期監(jiān)測。通過詳細(xì)分析甲醇脈澤輻射強(qiáng)度和基于羥基脈澤塞曼效應(yīng)測得的磁場強(qiáng)度之間的關(guān)系,研究團(tuán)隊(duì)揭示了甲醇脈澤的強(qiáng)度與磁場強(qiáng)度平方(B2)之間存在顯著的時(shí)間動(dòng)態(tài)變化的相關(guān)性(如圖1所示)。這種關(guān)聯(lián)性與小質(zhì)量原恒星的吸積驅(qū)動(dòng)磁重聯(lián)引起的耀斑理論模型高度吻合。同時(shí)結(jié)合甚大天線陣(VLA)和阿塔卡馬毫米/亞毫米陣列(ALMA)等先進(jìn)觀測設(shè)備的觀測數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)甲醇脈澤的耀斑區(qū)域與恒星噴流的方向高度一致(如圖2所示),這為磁重聯(lián)驅(qū)動(dòng)磁通量噴射模型提供了有力支持。

通過理論分析,研究團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了吸積驅(qū)動(dòng)的磁通量積累與噴射模型,即:在吸積過程中,原恒星從吸積盤中獲取大尺度磁場,使得磁能量逐漸積累,而當(dāng)部分大尺度磁場因磁重聯(lián)從原恒星上被移除時(shí),原恒星光度爆發(fā)便由此誕生。

圖?1:6.7 GHz甲醇脈澤流量與6.035 GHz激發(fā)態(tài)OH脈澤塞曼效應(yīng)測得的磁場強(qiáng)度時(shí)域變化相關(guān)圖。

圖 2:6.7 GHz脈澤與6.035 GHz激發(fā)態(tài)OH脈澤空間分布圖。其中光變明顯的甲醇脈澤所在區(qū)域與ALMA 連續(xù)譜成分MM1驅(qū)動(dòng)的噴流方向一致。

在該工作中,天馬65米射電望遠(yuǎn)鏡在6.7 GHz甲醇脈澤與6.035 GHz激發(fā)態(tài)OH脈澤監(jiān)測方面發(fā)揮了主導(dǎo)作用。目前,團(tuán)隊(duì)正利用天馬望遠(yuǎn)鏡持續(xù)監(jiān)測200余顆大質(zhì)量原恒星的6.7 GHz脈澤,未來有望揭示更多恒星誕生的奧秘。

此項(xiàng)研究工作由廣州大學(xué)、中國科學(xué)院上海天文臺(tái)、中國科學(xué)院新疆天文臺(tái)、中國科學(xué)院紫金山天文臺(tái),以及來自意大利、俄羅斯、中國臺(tái)灣等國家和地區(qū)的多家研究機(jī)構(gòu)的國際研究團(tuán)隊(duì)合作完成。本研究工作得到國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目等的大力資助和支持。

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s42005-025-02140-y

聯(lián)系人:劉鐵 liutie@shao.ac.cn

????????陳曦 chenxi@gzhu.edu.cn

主站蜘蛛池模板:

大冶市|

尤溪县|

玛纳斯县|

泸定县|

清徐县|

连城县|

诸城市|

洛南县|

镇宁|

昭通市|

昌都县|

东方市|

榕江县|

鱼台县|

牡丹江市|

石嘴山市|

滕州市|

镇雄县|

新乐市|

双城市|

游戏|

巴彦淖尔市|

呼伦贝尔市|

新田县|

宁乡县|

巴彦县|

鸡西市|

渝北区|

当雄县|

兴文县|

海兴县|

璧山县|

陵川县|

兴和县|

廊坊市|

阿坝|

奉新县|

淮滨县|

乌鲁木齐县|

金寨县|

洱源县|

主站蜘蛛池模板:

大冶市|

尤溪县|

玛纳斯县|

泸定县|

清徐县|

连城县|

诸城市|

洛南县|

镇宁|

昭通市|

昌都县|

东方市|

榕江县|

鱼台县|

牡丹江市|

石嘴山市|

滕州市|

镇雄县|

新乐市|

双城市|

游戏|

巴彦淖尔市|

呼伦贝尔市|

新田县|

宁乡县|

巴彦县|

鸡西市|

渝北区|

当雄县|

兴文县|

海兴县|

璧山县|

陵川县|

兴和县|

廊坊市|

阿坝|

奉新县|

淮滨县|

乌鲁木齐县|

金寨县|

洱源县|